Wie David königlich zur Harfe sang,

Der Winzerin Lied am Throne lieblich klang,

Des Persers Bulbul Rosenbusch umbangt,

Und Schlangenhaut als Wildengürtel prangt,

Von Pol zu Pol Gesänge sich ernenn –

Ein Sphärentanz harmonisch im Getümmel –

Laßt alle Völker unter gleichem Himmel

Sich gleicher Habe wohlgemuth erfreun!

Dienstag, 20. Mai 2008

Goethe: Weltliteratur (1827)

Montag, 19. Mai 2008

Die Vernetzung der Welt

Jochen Hörisch schildert in seiner Mediengeschichte die Anfänge der Weltverkabelung, bereits 1866 wurde eine Telegraphenleitung durch den Antlantik gelegt. In einer Fußnote ist sogar von dem Victorian Internet die Rede. Einige Zeitgenossen haben die neuen technischen Möglichkeiten deutlich als das erkannt, was sie heute noch sind: Ent-fernungen. Das Zeitalter der Raumkrise wäre damit schon mehr als 100 Jahre alt.

Jochen Hörisch schildert in seiner Mediengeschichte die Anfänge der Weltverkabelung, bereits 1866 wurde eine Telegraphenleitung durch den Antlantik gelegt. In einer Fußnote ist sogar von dem Victorian Internet die Rede. Einige Zeitgenossen haben die neuen technischen Möglichkeiten deutlich als das erkannt, was sie heute noch sind: Ent-fernungen. Das Zeitalter der Raumkrise wäre damit schon mehr als 100 Jahre alt.Das Schöne an dieser hervorragend geschriebenen "Geschichte der Medien" (2001) ist, dass sie von einem Literaturwissenschaftler verfasst wurde. Hörisch liest die Klassiker gewissermaßen gegen den Strich und betrachtet Aischylos, Charles Dickens oder Thomas Mann als medienhistorische Lektüre.

Sonntag, 18. Mai 2008

Raum-Zeit-Reise

Samstag, 17. Mai 2008

Rilke: Sonett 1b

Atmen, du unsichtbares Gedicht!

Immerfort um das eigne

Sein rein eingetauschter Weltraum. Gegengewicht,

in dem ich mich rhythmisch ereigne.

Einzige Welle, deren

allmähliches Meer ich bin;

sparsamstes du von allen möglichen Meeren,

-Raumgewinn.

Wieviele von diesen Stellen der Räume waren

schon

innen in mir. Manche Winde

sind wie mein Sohn.

Erkennst du mich, Luft, du, voll noch einst meiniger

Orte?

Du, einmal glatte Rinde,

Rundung und Blatt meiner Worte.

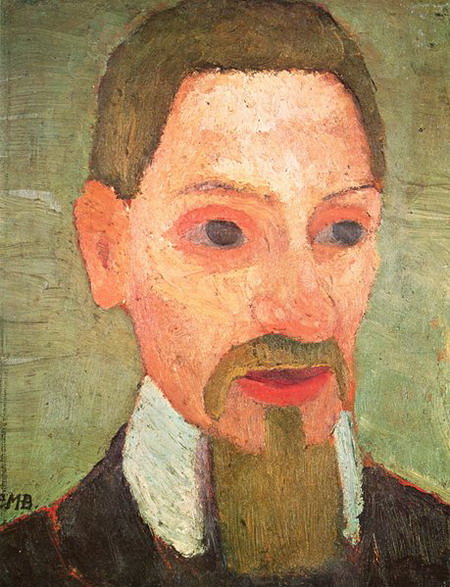

Wahrheit und Dichtung

Der alte Goethe [Bild, 1828] schreibt ganz richtig, dass die wahre Literatur erstunken und erlogen sein muss. Seine Autobiographie "Dichtung und Wahrheit" (1811-1831) ist eben nicht einfach Chronik seines Lebens - abgesehen davon, dass diese vierbändige Geschichte nur bis zu seinem 26. Lebensjahr erzählt wird -, sondern das Abbild eines Abbildes:

Der alte Goethe [Bild, 1828] schreibt ganz richtig, dass die wahre Literatur erstunken und erlogen sein muss. Seine Autobiographie "Dichtung und Wahrheit" (1811-1831) ist eben nicht einfach Chronik seines Lebens - abgesehen davon, dass diese vierbändige Geschichte nur bis zu seinem 26. Lebensjahr erzählt wird -, sondern das Abbild eines Abbildes:Denn das scheint die Hauptaufgabe der Biographie zu sein, den Menschen in seinen Zeitverhältnissen darzustellen und zu zeigen, inwiefern ihm das Ganze widerstrebt, inwiefern es ihn begünstigt, wie Welt- und Menschenansicht daraus gebildet und wie er sie, wenn er Künstler, Dichter, Schriftsteller ist, wieder nach außen abgespiegelt.Die Frage bleibt offen, ob das auch für den Umkehrschluss gilt, ob jede Dichtung, und sei sie noch so phantastisch, die ganze Wahrheit enthält.

Sappho: Fragmente (um 600 v. Chr.)

Freitag, 16. Mai 2008

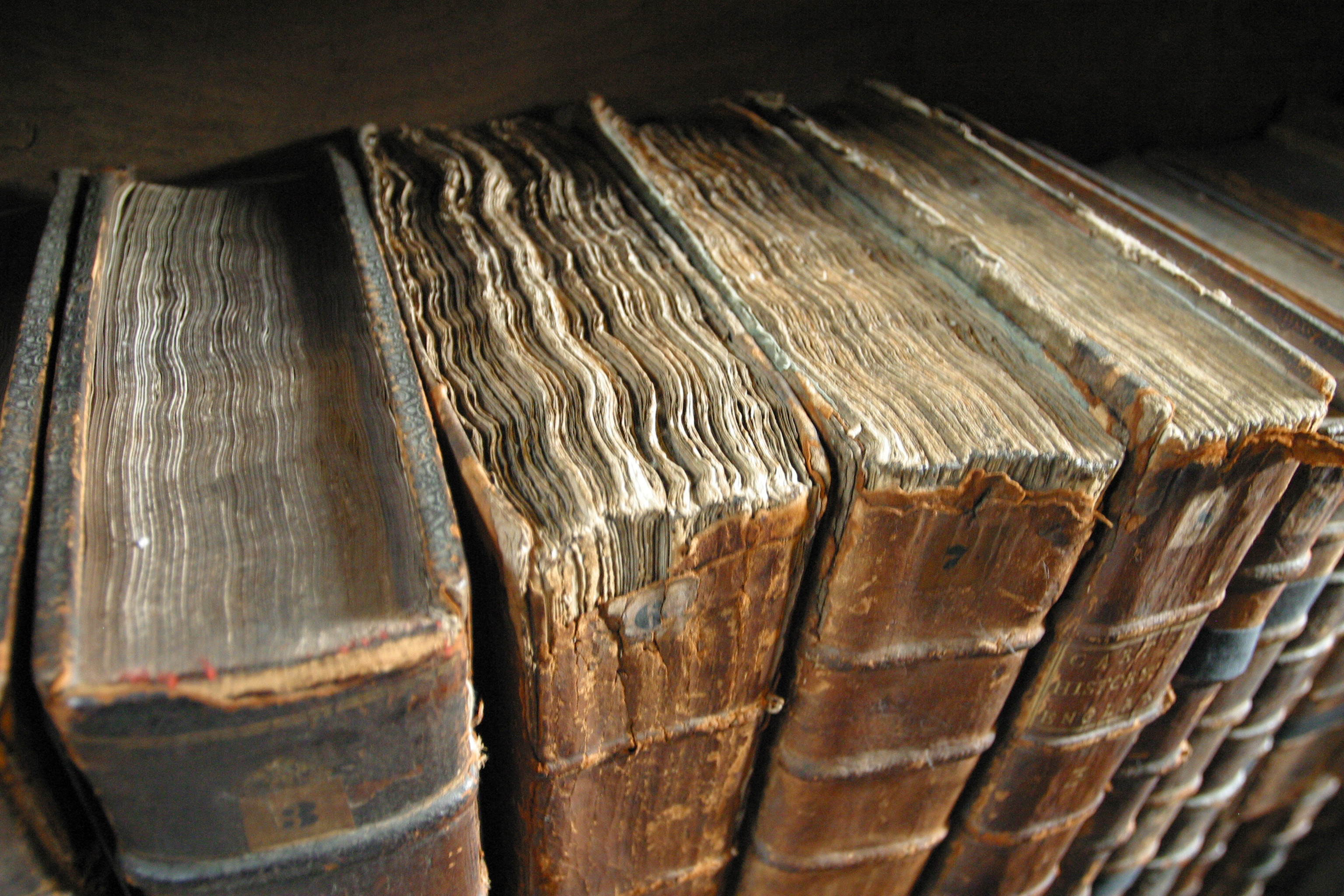

Wievel Lesezeichen braucht der Mensch?

Das Gute an Büchern ist, dass sie eine ganze Welt enthalten, die man in einem Augenblick betreten oder wieder verlassen kann. Eine Art literarisches Beamen. Das macht es möglich, viele dieser Welten parallel zu bereisen und so habe ich meine Lesezeichen an den verschiedensten Orten verteilt. Zur Zeit stecken sie in Goethes "Wahrheit und Dichtung" (1811-1831) [Bild] und in Walter Benjamins "Ursprung des deutschen Trauerspiel" (1925), eines befindet sich in Jochen Hörischs "Geschichte der Medien" (2001), ein anderes die der Biographie "Johann Sebastien Bach" von Christian Wolff, ein weiteres in Wittgensteins "Philosophischen Untersuchungen" (1953) und diese Liste ist keineswegs vollständig.

Das Gute an Büchern ist, dass sie eine ganze Welt enthalten, die man in einem Augenblick betreten oder wieder verlassen kann. Eine Art literarisches Beamen. Das macht es möglich, viele dieser Welten parallel zu bereisen und so habe ich meine Lesezeichen an den verschiedensten Orten verteilt. Zur Zeit stecken sie in Goethes "Wahrheit und Dichtung" (1811-1831) [Bild] und in Walter Benjamins "Ursprung des deutschen Trauerspiel" (1925), eines befindet sich in Jochen Hörischs "Geschichte der Medien" (2001), ein anderes die der Biographie "Johann Sebastien Bach" von Christian Wolff, ein weiteres in Wittgensteins "Philosophischen Untersuchungen" (1953) und diese Liste ist keineswegs vollständig.Vielleicht liegt darin tatsächlich eine Oberflächlichkeit, vielleicht ist es aber auch nur die zeitgenössische Art zu Denken. Die Medialität von von Sprache und Literatur soll ja angeblich unsere Wahrnehmung konditionieren, beispielsweise soll die Linearität der Alphabetschrift, im Gegensatz zum zyklischen Ritual, einen linearen Modus des Denkens statt eines zyklischen etabliert haben. Heute ist dagegen viel die Rede von der Hypertextualität und einer netzartigen Struktur des Denkens. Mit anderen Worten, vielleicht braucht man heutzutage einfach eine ganze Kollektion an Lesezeichen.

Labels:

Benjamin,

Goethe,

Hörisch,

Wittgenstein,

Wolff

Logbuch eines Reisenden

Weiter geht's. Der Anfang der Reise liegt ja immer schon in ferner Vergangenheit, also beginnen wir einfach hier an dieser Stelle mit einigen Notizen. Über die Kunst des Anfangens gibt es - wie im Grunde wohl über jedes andere Thema - bereits einiges zu lesen, so etwa in Peter Sloterdijks Buch "Zur Welt kommen - Zur Sprache kommen" (1988). In seinen Vorlesungen über die Poetik des Anfangens liest man folgende Warnung:

spätestens seitdem die frühen Dichter sich auf noch frühere Dichtungen bezogen, indem sie gewissermaßen einen literarischen Link setzten.

spätestens seitdem die frühen Dichter sich auf noch frühere Dichtungen bezogen, indem sie gewissermaßen einen literarischen Link setzten.

Genau so wie sich Sloterdijk auf die Geschichte "Die Bibliothek von Babel" (1941) von Jorge Luis Borges bezieht, der sich selbst wiederum auf den Mythos der babylonischen Sprachverwirrung - sprich auf das "Buch der Bücher" (600 v. Chr. bis 120 n. Chr.) -, bezieht, deren anonyme Autoren sich letztendlich auf noch ältere Mythen beziehen. Die vermeintlich älteste Geschichte der Welt, bekannt unter dem Namen "Gilgamesch-Epos" (2100-1800 v. Chr.), reicht in die Zeit zurück als man noch Zeichen in Tontafeln einritzte. Aber auch dieses Tontafel-Epos steht nicht am Anfang. In der Literatur gibt es keinen Anfang. Der Leser ist immer schon mittendrin in der Gutenberg-Galaxis, die laut Marshall McLuhan im letzten Jahrhundert ihr Ende gefunden haben soll. In dieser Galaxie werden aber durchaus neue Sterne geboren und die Gefahr in ihr zu einem Monster zu werden ist keineswegs vorrüber.

Ein Buch ohne Anfang und Ende ist für menschlichen Besitz ungeeignet, der Verstand gerät in Gefahr, sich ans Monströse zu gewöhnen, und blättert einer zu viel in dem maßlosen Buch, so riskiert er selbst zum Monstrum zu werden.Nun sind wir aber durchaus im Besitz eines solchen Textes, der weder Anfang noch Ende hat. Es handelt sich um den endlos verwobenen Hypertext, der keinesweg im Zeitalter des Internets begonnen wurde zu weben, sondern zu einer Zeit, in der die Literatur selbst erfunden wurde,

spätestens seitdem die frühen Dichter sich auf noch frühere Dichtungen bezogen, indem sie gewissermaßen einen literarischen Link setzten.

spätestens seitdem die frühen Dichter sich auf noch frühere Dichtungen bezogen, indem sie gewissermaßen einen literarischen Link setzten.Genau so wie sich Sloterdijk auf die Geschichte "Die Bibliothek von Babel" (1941) von Jorge Luis Borges bezieht, der sich selbst wiederum auf den Mythos der babylonischen Sprachverwirrung - sprich auf das "Buch der Bücher" (600 v. Chr. bis 120 n. Chr.) -, bezieht, deren anonyme Autoren sich letztendlich auf noch ältere Mythen beziehen. Die vermeintlich älteste Geschichte der Welt, bekannt unter dem Namen "Gilgamesch-Epos" (2100-1800 v. Chr.), reicht in die Zeit zurück als man noch Zeichen in Tontafeln einritzte. Aber auch dieses Tontafel-Epos steht nicht am Anfang. In der Literatur gibt es keinen Anfang. Der Leser ist immer schon mittendrin in der Gutenberg-Galaxis, die laut Marshall McLuhan im letzten Jahrhundert ihr Ende gefunden haben soll. In dieser Galaxie werden aber durchaus neue Sterne geboren und die Gefahr in ihr zu einem Monster zu werden ist keineswegs vorrüber.

Abonnieren

Kommentare (Atom)

.jpg)